杨先让:民间美术未被发掘的宝藏多着哪!

这是“黄河十四走”的第一走,从北京出发,途经安塞、米脂、榆林、延安、洛川,队员只有中央电视台录像队,加上杨先让、吕胜中和靳之林三人。

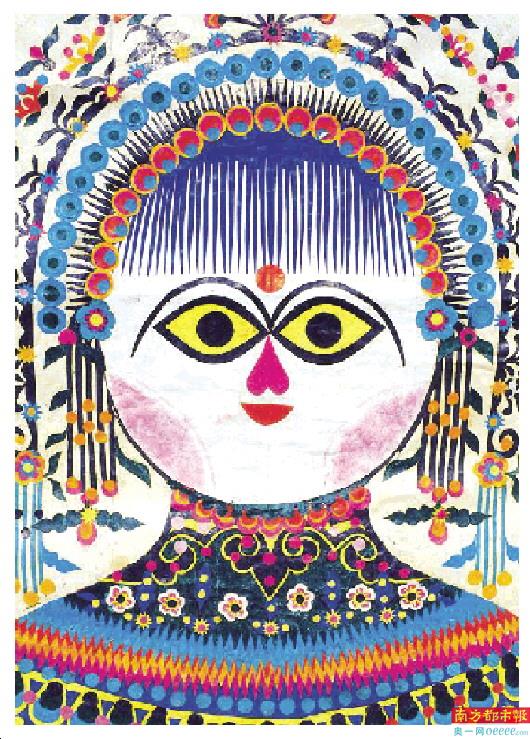

库淑兰自剪像《剪花娘子》。

库淑兰剪纸《和和美美》。

《黄河十四走》内页:庆阳鱼枕。

《黄河十四走》内页:甘肃蛙枕。

莫倩如 摄

杨先让

1930年生于山东牟平养马岛,1952年毕业于中央美术学院绘画系。曾任人民美术出版社编辑和创作员、文化部研究室研究员、中国民间美术学会副会长、中央美术学院民间美术系主任、教授。曾出版著作《杨先让文集》等。

1986年春节,杨先让赴陕北展开“黄河十四走”之行,看到红彤彤的窗花贴在窑洞窗格上,看到腰鼓队沿门子打腰鼓跳秧歌拜新年,看到夜晚全村老少走向千盏灯火的九曲方阵……两千年前的陕北汉画像石和当地剪纸一样粗犷,其中的渊源耐人寻味。

这是“黄河十四走”的第一走,从北京出发,途经安塞、米脂、榆林、延安、洛川,队员只有中央电视台录像队,加上杨先让、吕胜中和靳之林三人。那一次,深入到老乡贫苦而又热气腾腾的生活当中,亲身参与他们的年节、婚礼、表演、买卖、祭祀,从中体会到的感动与震撼,让杨先让彻底改变了从前对民间艺术的“猎奇”态度。

那会儿,为了给刚在中央美院创建的民间美术系收集教材并建立理论,组织教学工作,56岁的杨先让刚刚开始组队“黄河十四走”的壮举。在此后持续四年的时间里,杨先让一行人的足迹遍布甘肃、青海、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东八省(区),从黄河上游一直搜寻到黄河入海口。正值社会文化急遽转型期,四年的抢救式的民间艺术考察,积累下数千张照片、几万字笔记、上百种民艺收集,以及终身难忘的触摸大地与泥土的生命体验。

陕西旬邑的剪花娘子库淑兰,山西新绛的剪纸能手苏兰花,青海的皮影专家刘文泰,陕北义合镇剪纸及面花能手张凤英……三十多年后,90岁的杨先让回忆起这些名字,依然会激动,依然会眼眶湿润。对这些生活在底层的民间艺术家,他付出了深厚的感情。他像叨念珍宝似的叨念着:“哎!我的库淑兰!我的苏兰花呀!剪得多好,没有人比她更好了!”“她们才是我们的梅兰芳,我们的徐悲鸿!”

2018年,经台湾汉声首次原版授权,简体版《黄河十四走》由广西师范大学出版社出版。该书的序言里写道:“在这里,多种民俗艺术历经千百年传承,至今犹鲜活存在于日常生活中。它们就像五彩缤纷的宝石,散布在古老大地上,熠熠生光。然而,有谁是识宝、爱宝、甚至把这些珍宝慎重地拾掇、串结起来的人呢?”

对于黄河流域的民间艺术,杨先让是一位孜孜矻矻的发现者、拾掇者、爱慕者和守护人。说起民间艺术家天才的艺术,他频频竖起大拇指,认为比西方的“立体派”还要厉害。说到民间艺术“人死艺亡”的现象,他又痛心不已,叹息连连。可以说,他是在美术学院的“庙堂”之上,首倡民间美术搜集、整理、研究,身体力行进行田野调查,揭櫫民间美术教学和人才培养的第一人。所有民间美术的热爱者,因为中央美术学院民间美术系的建立和杨先让的黄河壮游,而感到“腰杆直了”,“能登大雅之堂”。

他说:“西方的艺术流向,从中世纪歌颂神到文艺复兴时期歌颂人,再发展到今日的各流派,其中有借助于东方,也有借助于原始艺术;而中国艺术为什么就不可以从中国这片古代的而悠久的民间艺术土壤中吸取养分,去培育出新的花朵?在那没有被发掘的厚土中,宝藏多着哪!掉在任何一个方位上便会沉迷得一辈子都不想爬出来。民间艺术被官方、文人遗忘了数千年,今天应该是好好珍惜它、重视它的时候了。”

访 谈

绰号“杨先嚷”

南都:听说您在央美办民间美术系的念头,最初是在美国兴起的?

杨先让:我第一次到美国就去看我爸爸。我四十年没去看我爸爸,那时候他正好和我现在同岁,90岁。在那儿待了一年,我干嘛呢,不能老看我爸爸呀,没必要,给他过了个生日就行了。我就去考察,因为我哥哥在那儿。我哥哥1947年去美国,他一直在大学念书,然后在那儿工作、生孩子、养家。哥哥带着我,我看人家的学校呀,艺术呀,我感觉到,西方的艺术家对民间很重视,不管怎么样,他们对他们的民间文化开始重视了,比如玛雅文化、印第安文化、非洲的文化艺术。我想我们中国的民间那可比这儿丰富多了,你美国才200年,你有个屁民间哪。他们的民间就是涂鸦。所以我就感觉,这太重要了。那时候我是年画、连环画系的主任,我觉得这个系得扩展,非得改成民间美术系不可。是美国给我的一个刺激。他们没有,我们有。而且我们的社会马上就要变革了,我得快着点儿。所以我得赶紧借这个机会,在中央美术学院搞个大民间。多棒啊。我心里想,徐悲鸿活着的话,不给我个奖才怪呢。江丰活着的话,也会支持我呀。没有办法,任何事物都有消失的可能,哪有永远俩字。

南都:听说央美的民间美术系是您“嚷嚷”出来的,您还因此得了个绰号叫“杨先嚷”。事情是怎么发生的?

杨先让:爱嚷嚷的原因,是我突然间觉得我们这个系要变成民间美术系。我们学校是个洋学堂,反对的人太多了,赞成的人也不会有几个。所以我就得嚷,就得争取呀。我就要在中央美术学院办一个民间美术系。原来我办的是年画、连环画系,感觉办起来很难。如果办民间美术的话,年画、连环画都包括进来了。年画也是民间的,连环画也是民间的,这是大民间。我理直气壮,我不是为我个人嚷嚷。美国的美术学院也很单纯,搞古典的,搞现代的。我们呢,比他们好一点,我们还有中国传统体系,剩下的就是西洋的体系。版画也是西洋的,油画也是西洋的,雕塑也是西洋的。但是也有中国的体系,就是中国画。我觉得再加上一个民间多好啊,全世界不就是中国的美术学院最好了吗?但是都不同意。

我有一个好条件。在美术学院,我好像比他们年纪大一点。靳尚谊都是我的小弟弟,侯一民比我还小一岁。都是老同学,所以我也敢嚷嚷。而且我有理嘛。有人也劝我,杨老师,你干脆到地方上去,像郭兰英一样,到地方去办学。我说我不,我就在中央美术学院,我就要在这个地方占一席之地。古元原来不同意,他是院长。后来听了我申诉以后,他第一个举手同意。古元特可爱。他了解了。我记得后来我都在办我的系了,有一次我和古元聊天,我说挺困难的。古元说,困难什么?别的系办不好,我看你这系就能办好。因为我很努力在干。也有成绩,培养了一些学生。

黄河考察

南都:民间美术系成立以后,为什么动议去黄河流域考察民间艺术?

杨先让:走黄河那是逼的。我既然已经成立了民间美术系了,我得说出一二呀,我说不出来。只能嚷嚷不行呀。得有说服力呀。所以我要考察。找了一点资金,弄了点钱。因为系里不会给我钱,文化部也不会给我钱,所以就得“化缘”,很受局限,每一次回来要报账,而且顶多去八个人。其实去走的人很少,一般都是两三个人、四五个人走。也是断断续续,不可能天天走。因为我还要上课嘛,我还是系主任嘛,事儿很多,又要这个又要那个的,所以都是利用业余的、假期的时间走。断断续续走了四年,走了八个省。实际上都是蜻蜓点水式地走。哪能够那么普遍地走?咱没条件。

在这个之前我们也有一些思想准备。我们也请了七八个老太太学校来表演剪纸,都是陕北的老太太,甘肃的老太太。走黄河就是顺理成章、近水楼台的事儿。

那个时候特别着急,有迫切感。社会在转型,都在变,农耕社会的艺术很快就要消失了。民俗要改变,这些东西都没有了。还有“人死艺亡”的现象特别严重。人家问我,你们是干什么的?我们拿着介绍信,从中央来的,来找民间艺术的。人家说,告诉你们,哪哪的谁谁,怎么怎么好。我们扑腾扑腾就去了。结果呢,人家说,你来晚了,前两年就死了,或者前两个月就死了。我们说,那他的东西呢,能不能给我们看一看。人家说,哎呀都烧了。好可惜。人家也都不重视,不知道这些东西是好东西。

所以在走的过程里头,我们收藏一些民间艺术,回来也办了一个陈列室。很高兴,很兴奋,有时候很失望。就是高兴、失望,失望、高兴,就是这样走下来。

南都:14次走黄河考察去了哪些人?在这个过程中遇到了哪些艰难险阻?

杨先让:一开始的话是我们的教授,从国外来的我们的一个朋友也跟着我们走,我们是八个人。我们还得雇一个摄像师。我们还录了一个45分钟的录像,叫《大河行》,但是因为机器的像素不够,不能拿到电视台去放,所以后来我做了光盘。后来在国外做宣传的时候也放映。美国国会图书馆也收藏了这些东西。

生活条件也很艰苦。所谓艰苦,其实我们也很高兴。美术界经常下乡,我们出去画画,还有我们经常下放,遭罪,农民的生活咱们都能接受。但是我们有几个钱哪。在小饭馆儿里吃个饭,虽然我的学生都觉得脏,下不了嘴,我们吃得香着呢,我们无所谓。去的都是我的学生、我的教员,不上课的时候跟着我走。但是你有课的话,下一次就别来。你要出国,那就不来。我就领着能跟我走的走。我妹妹也跟我走,我女儿也跟着我走。

风尘仆仆的,我又晒得黑。我原来在学校里挺精神的,最后我们一个老工人,平时给我刨木头板子、给我做东西的,他跑到我这儿来问,老杨呀,你家里头困难吗?哈哈哈哈,真可爱。

南都:走黄河为什么带着女儿去?

杨先让:我们家学美术的太多了,我岳母都是上世纪30年代美术艺专的学生。我想,我们自己的人不跟着我走的话,那更没有说服力。所以我的女儿、我的妹妹都跟着我走黄河。

南都:其间考察队收购了许多民间艺术品,这些艺术品后来保存在何处?它们都被收入《黄河十四走》一书当中了吗?

杨先让:我不知道。因为我退休都二三十年了。图片资料都是我们拍的,有的在我这儿,有的拿去出书的就在汉声那儿,有的不清楚人家《汉声》自己又拿去重新拍。这是非常珍贵的。

我那时候记日记。我必须要记,因为我是提倡的要走。自己感觉到有收获了,最后走完了,钱也没有了。

民间艺术是妇女的艺术

南都:对您来讲十四次走黄河主要的目的和收获是什么?

杨先让:最主要的我要了解,中国的民间艺术这么乱、这么多,又是剪纸,又是面花,又是荷包,又是刺绣……这都是什么玩意?立体的、平面的、色彩的,都要去研究。最后我感觉搞通了,特高兴,就好像一张窗户纸让我捅破了一样,太理解了。我记得是过青海的山,我跟我女儿说,一会儿在车里头我跟你讲,我搞通了。

中国的民间美术就是妇女的艺术,和商品没有关系。最后怎么和商品有关系了,最后男人怎么掺和进来了,最后和上层艺术有什么关系,和文人艺术有什么关系,这些关系我弄通了。还有平面的、立体的、色彩的……我弄通了。回来就写了一篇文章,和女儿一块出书。

也不是我特为地要想。因为你当了系主任嘛,你要宣传、教学、你要说出道理来。

南都:您为什么说民间艺术是妇女的艺术?

杨先让:你想我们陶器时代也好、新石器时代也好,那时候男人在干嘛?他们的生存多困难。要么在地里种地,要么在野外打猎,这都是男人的活儿。女人生孩子,忙家庭的事儿。有节令的时候,喜欢自己的孩子,给自己的孩子蒸个馍,蒸个馍不好看,弄个漂亮的。慢慢艺术就出现了。但这种艺术呢,并不是要变成艺术家,她是生了孩子才做,没有孩子她就不做了。过了节才做,没有节日她就不做了。所以她是断断续续的。真正的巧女子没有几个。比如说剪纸谁不会剪,我看所有的妇女拿剪刀都能剪。但剪得好坏,那是出现艺术家的问题,那是几百年出一个,几十年出一个。库淑兰也好,苏兰花也好,我认为那简直太厉害了。一看,这还了得呀,震死我了。我们这些人能搞出来吗?不能。所以我说,她们才是我们的梅兰芳,她们才是我们的徐悲鸿。哪能每个人都是大艺术家,都是我们的老师呢?不可能。

民间很重要。民间艺术首先是妇女产生的。慢慢需要量多了,男人就参与了,甚至有时候就有作坊了。农闲的时候干一干,农忙的时候下地。然后商品出现,买卖关系出现了。

南都:八十年代的时候民间艺术商品化的现象严重吗?

杨先让:那当然了。年画就在卖嘛。玩具都在卖嘛,布老虎什么的做多了也在街上卖嘛。

南都:我记得原中央美院实验艺术系系主任吕胜中,他的一个成名作就是以陕西的抓髻娃娃为主题,在80年代末的时候震惊了艺术圈。

杨先让:吕胜中是我们的学生,后来是我们的教员,最后人家也当院长。他是聪明。他是个很典型的。他跟着走,有些好的老太太,人家剪纸剪得好,他马上跪在地上给人家拜干妈。皮影好的,他马上就跟人家拜干爹呀。他从心里头爱呀。那不是闹着玩儿的,真当干爹来伺候啊。所以他充满了感情。他的抓髻娃娃这些东西也是跟民间学习,然后自己发展,变成一种现代艺术。

南都:民间艺术和学院里同样值得膜拜的艺术,之间有什么区别?

杨先让:两码事儿。当初河南有个剪纸的姑娘,现在恐怕也变成一个小老太太了,她叫范亚明。她剪猴儿,哎呀,剪得好。她说了一句话,我抓住了。她指着我们中央美院的画石膏啊,画模特啊,画透视解剖、色彩的等等,她说你们是讲理的艺术,俺的艺术是不讲理的艺术。

太棒了。她这个“不讲理的艺术”要打引号。她有她的“理”。她剪一个老虎,肚子里的小老虎她也给你剪出来,她剪了个母猴儿,结果肚子里的小猴儿她也给你剪出来。你说这是什么派?这比立体派还厉害。这是民间艺术的意念造型。刺绣也是,它的色彩和油画的条件色不一样,和国画的原始的色彩也不一样,它的颜色是意念造型,怎么好看怎么绣。好像是没有道理。用我们的道理来看,怎么能够这样画呢?人家觉得,我这样就好看!所以她有她的规律,这个我们摸着了。

这些造型,这是多少千年一点点变成这样了。双鱼儿、太阳崇拜、眼睛、阴阳钱,花是阴性的,鱼儿是阳性的,鱼莲文化在民间特别重要。谈恋爱的时候是鱼戏莲,结婚的时候鱼咬莲,还没结婚你送给人家鱼咬莲,人家会骂你的。这些都是艺术语言。还有各种蛙,代表多子嘛,生殖崇拜嘛。

还有一点,我的民间美术,就是考虑美术。工艺我不考虑。比如刺绣,我就考虑它的造型,真好,我收集,我研究,至于怎么绣的我不管。一个罐子造型很好,我考虑它的造型,怎么造的我管不着。那是工艺,工艺的问题太复杂了。制作我不管。所以我的民间美术考虑的是造型,是中央美术学院的“美术”。

腰杆直了,能登大雅之堂了

南都:请讲一讲《黄河十四走》这套书最初的成书过程和出版情况?

杨先让:因为《汉声》杂志和我们是朋友。在走黄河期间,我们发现了剪花娘子库淑兰。不是我们发现的,是人家当地的文化馆的人发现的。人家来找我们,杨老师你看看这个好不好?结果《汉声》的人就问我们,杨老师,库淑兰到底什么样?我说,库淑兰在我的调查里是一号种子,最好!汉声说,那我们去看一看。回来以后说,杨老师,我们感动极了!怎么办,我们要出书,杨老师你给我们写吧?我说,我哪能写呀?得让人家文化馆的人写,得让我妹妹写。我妹妹在西安美院,她是个女同志,可以经常去访问。这两篇文章写得好极了,也是出了库淑兰的艺术集。

我走完黄河以后,汉声也是跑到我家让我写。我说怎么写,我没写过什么东西。他们说,你就用你说话的语气来写。他们告诉我怎么写盒子,他们把专题叫盒子,实际上就是小专题,这本书里写了好多专题。我足足写了一整年,女儿帮我整理图片。交稿的时候,人家来人了,还带了特约的,中山大学很有名的古兆申教授来做文字编辑,可能有20多万字,交了,也不知道同意不同意。第二天还是第三天,来电话,表示希望我们给她做饭吃。我心想,你让我太太做饭,肯定不会退稿了。结果吴美云一进屋,她原来是《汉声》杂志社社长,就喊,杨老师万岁!写得太好了!我受宠若惊。她告诉我,杨老师,我如果能活着组稿这种水平的书20本,我死也瞑目了!她很高兴。

这样的话,人家用了四年时间编辑这本书。为什么叫了《黄河十四走》呢?真是不好意思。其实我们走的不止十四次。结果她在我的日记里看到这几个字。后来就这么叫起来了。我很感谢他们,没有他们,我绝对写不出来这本书。

南都:为什么《黄河十四走》这套书有这么广泛的影响?

杨先让:也是少数,我不相信是普遍。我在国外办学、讲学,不只是办我自己的画展,也办民间的画展,讲民间。我打着幻灯片讲民间,有时候到美国东海岸去讲,人家记者说,从休斯顿刮来一阵宣传中国民间艺术的旋风。因为我不止讲一次,给这儿讲给那儿讲,也到华盛顿去讲。

我办展览,我让女儿给我寄东西过去,我自己也带过去,我在休斯顿办展览,在路易斯安那办展览,办得都挺大的。在路易斯安那,那是在他们的文史馆,来的人特别多,第一天有讲座,人山人海的。宣传得也好,有时候是一些华人帮我做宣传。结果咱们的总领事说,杨教授,这些事儿应该我们来做,结果都是你做了,太不简单了。我感觉很自然,宣传自己的老祖宗,理所当然。

但是头一天人山人海的,第二天我去一看,有几个人来呀?没几个人了。所以呢,虽然展览了一个月,哪里能谁都来呀。

我在中央美术学院嚷嚷,成立了民间美术系,也办了几年,也培养了一些学生,我认为对全国喜欢民间美术的人是个大的鼓励。他们感觉到腰杆直了,能登大雅之堂了,中央美术学院成立民间美术系,起到鼓舞作用。虽然民间美术系现在没了,他们又靠在非遗里头,我对非遗不太感兴趣,因为吃喝拉撒睡都包含在非遗里头,美术只是其中的一点儿,怎么能包括进来呢?这里头总是有一些差别。

现在出版社都在出版民间艺术,出得相当好,所以我感觉咱们起了一个好作用。

南都:事隔三十多年回忆走黄河的壮举,您心里是怎样的感受?

杨先让:走黄河不是我要干的,真是逼上梁山的。但是没想到我也做了一点事儿,也起了一点儿作用。我感觉民间美术很重要,它是我们的营养,它是我们的源头。我们收集、记录了这些东西,将来我们很可能也办一个民间艺术博物馆,都可能。这些东西都是消失的东西,总是要启发后来的创作者,各方面艺术的创造者。但是呢,好坏就很难说了。可能创得很好,也可能创得不好。比如说吕胜中搞了一个实验艺术系,可能搞得很好,也可能不怎么好,就是一种尝试嘛。哪能绝对呢,比如说吕胜中这条路就是完全对的吗?所以我就感觉,我们这些快要消失的东西,快点找出来,启发你们,你们自己再去考虑,能发明出另一种东西,那是谢天谢地了。

网络编辑:小碧

常果

美轮美奂!